تعرضت غرفة تجارة وصناعة الكويت، شأنها شأن مؤسسات الدولة، للاقتحام والسيطرة على مقدراتها وأموالها، ويروي المستشار ماجد بدر جمال الدين أنه كان خارج الكويت، حيث كان يقضي إجازته الصيفية؛ إذ سمع بموضوع الغزو العراقي الغاشم على الكويت، فأجرى لقاءً عاجلًا بالصقر في لندن، وقد أكد سعادته أن الثلاثة الكبار المعتمد توقيعهم لدى فرع البنك الوطني في لندن أعطوه الصلاحية، وفوّضوه من أجل تأسيس مكتب لتسيير أعمال الغرفة، فأجرى ترتيبات نقل السيولة المالية المتوفرة في بنك الكويت الوطني فرع لندن لإمارة دبي؛ لتشغيل مكتب الغرفة، وبالفعل بدأ المكتب تسيير الأعمال من المقر المؤقت للغرفة في إمارة دبي في دولة الإمارات.

وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز ما نصّه: «لأول مرة في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه أن يجعل كل أطرافه تعمل بتناسق وفعالية ونجاح»، وهذا عن بنك الكويت الوطني الذي كان عبدالعزيز الصقر أحد أبرز مؤسسيه، وبالفعل كانت المبالغ المتوفرة قد نقلت؛ لتكون أساس عمل الغرفة، وإدارة الأمور التي تتعلق بها، وتكوّن دائرة من طاقم عمل جديد، يسعى لأن يكون حاضرًا في هذا الموقف الصعب الذي تمر به دولة الكويت، وليؤكد متانة أساس وعمق الغرفة.

وفي هذا الصدد أؤكد أن الظروف الصعبة التي عايشها أبناء الوطن أثناء احتلاله وهم في الخارج، تجعلنا ننظر للمشهد بشمولية، فقد يعرف الجميع بعض الأحداث؛ لكننا بصدد التركيز على موقف رئيس غرفة التجارة عبدالعزيز الصقر من الغزو، فقد كان متابعًا وحريصًا على كل ما يتعلق بالغرفة، وكان المجلس متضامنا كليّا مع الشرعية الكويتية والحكومة في مشهد عميق لا يختلف عليه أي كويتي، ففي تلك الظروف منح الصقر السلطات والصلاحيات من أجل تسيير دعامة العمل من مكتب مؤجّر، ولعل من أهم سجاياه أنه كان يقبل الرأي، والرأي الآخر، والاجتهاد؛ لكنه كان يعاقب على الخطأ؛ إذ لا مجال للتهاون في مصلحة الوطن وأهله.

وعلى الرغم من حالته الصحية المتهورة، فقد كانت المصلحة الوطنية ومصلحة الكويت هاجسه الأول، ومع ألمه، كان يدرك تماماً أن همه الأوحد يتمثل في عودة الوطن، والكويت لأهلها؛ لذا كان يتتبع الأخبار دفاعًا عن كرامة الوطن، وعلى الرغم من وجود أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في الكويت، إلا أنه نأى بنفسه عن أي موقع في ظل وجود قوات الاحتلال العراقي على أرض الكويت.

وكان الصقر على موعد مع القدر، ولكن من زاوية أخرى؛ فأبى إلا أن يكون ذلك الرجل الذي تجاوز السبعين من عمره، وحمل هم وطنه وأرضه بين حنايا ضلوعه؛ ليعلن فيما بعد أن ذلك الرجل الكبير الذي يجلس على ذلك الكرسي المتحرك، هو من سيكوّن هوية الوطن في تلك الحقبة وانسيابية الأحداث، ولعل ذلك الموقع السياسي قد اختار الصقر، ولم يختره عبدالعزيز بنفسه، وهو موقع من نوع آخر لا يقل هيبة وفخامة عن غيره من المواقع التي شغلها الصقر، بل هو إرث تفردت به عائلة الصقر؛ لذا جاء عبدالعزيز الصقر ومعه رجالات الكويت من لندن، ورافقه ابن أخيه محمد جاسم الصقر، الرئيس الحالي للغرفة؛ ليقدم درساً جديداً، ويكتب اسمه في التاريخ، ولكن هذه المرة بطريقة أخرى، كما سنرى في الفصل الرابع.

التطورات الداخلية بالكويت في الثمانينيات

تأثر الشأن الكويتي كثيراً في الثمانينيات، وتحديداً في سبتمبر 1980م، وبينما كانت وفود منظمة أوبك تجتمع في فيينا؛ للإعداد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، فوجئ العالم باندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، وقيام العراق باختراق الحدود الإيرانية بهجوم واسع مستخدماً فيه جميع أسلحته، وكان من أهم أسبابها الخلاف على شط العرب، والاتفاقيات السابقة التي وقعها العراق مع إيران في ظل موازين قوى مختلة، وكان آخرها اتفاقية الجزائر عام 1975م، على الرغم من أن اللجان المشتركة باشرت عملها لوضع الدعامات الحدودية، وبمشاركة موظفين جزائريين كانوا يشتركون في مراحل عمل اللجان العراقية – الإيرانية المشتركة كلها، ويتم تثبيت المحاضر بوثائق أودعت لدى وزارات الخارجية في البلدان الثلاثة، وقد ألغاها صدام حسين في 17 سبتمبر 1980م بإعلانه ذلك أمام مجلس قيادة الثورة العراقي؛ إذ كان صدام حسين يرى أن الثورة الإيرانية تشكل خطراً عليه، وعلى المنطقة بأكملها، وشاركه هذا الشعور الغرب، والمحيط العربي بما في ذلك دول الخليج العربية، وقد مرت الحرب العراقية – الإيرانية بأربع مراحل طوال السنوات الثماني؛ أي طوال مدة الحرب، فعلى الرغم من الوساطات، ومحاولات رأب الصدع بين البلدين، فإن كلمة آلة الحرب كانت هي الأقوى.

وكان ثمن وقوف الكويت مع العراق في حربه مع إيران غالياً، فقد دفعته الكويت على حساب أمنها، وأرواح أبنائها، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها بنيتها التحتية، وقد طالت التفجيرات أماكن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق القانون الدولي، وأماكن لمدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب؛ لكن الإرهاب لا دين له، وقد عرفته الكويت باكراً نتيجة مواقفها الثابتة، ومبدئها الذي لم تتخلَ أو تتنازل عنه، أو تساوم عليه.

وبالتزامن مع تلك الأحداث تعرضت العملية الديموقراطية في الكويت أيضاً لانتكاسة في ظل الظروف الإقليمية والداخلية التي حدثت داخل النطاق الإقليمي أو الداخلي للكويت، وقد ارتأت السلطة أن تأخذ زمام الموقف، وتتصدر المشهد من خلال قرارات يبدو للبعض أنها كانت بعيدة كل البعد عن المشهد، وإن كانت الإجراءات صارمة في ذلك التوقيت، إلا أن القوى السياسية بمختلف أطيافها واجهت الموقف والأحداث بشجاعة عن طريق شخصيات كان لها ثقلها، فكان عبدالعزيز الصقر، الذي غادر السلطة في شبه أزمة (رئاسة مجلس الأمة 1963م، واستقالته من عضوية مجلس الأمة عام 1967م)، وعلى الرغم مما كانت تمر به الكويت من أحداث وخلافات تمزق الصفوف، فقد كان عبدالعزيز يقوم من دون دعوة بدور رسول السلام؛ لتقريب وجهات النظر بحكم مكانته المرموقة وصداقته للجميع، فقد كانت وطنيته وآراؤه السياسية ذات منطق وجرأة وواقعية، ويحكم العقل على العاطفة، والحقيقة على الخيال، وكان يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر.

وعلى الرغم من أن الحكم في مفهوم الصقر رسالة، فإنه ما كان يتهافت عليه؛ إذ إنه لم يكن في حاجة إلى سلطة، أو مال، أو جاه، وليس في نفسه جوع إلى ذلك، أو ظمأ فقد كان أبوه من قبله زعيماً كبيراً، ووجيهاً بارزاً ومرموقاً، وكان أخوه الأكبر سياسياً بارزاً، ولامعاً ومعروفاً؛ لذا كان المشهد قد اختاره في حدثين بارزين، وكأن التاريخ يريد أن يكون هو لا غيره في ذلك التوقيت، ولم يكن عبدالعزيز الصقر بعيداً عما يحدث على الساحة السياسية الكويتية، فقد كان حاضراً متابعاً أحداثها بعين فاحصة مدققة، على الرغم من عدم كونه رئيساً لمجلس الأمة، أو عضواً فيه.

وقد كان ما يجري على الساحة السياسية من تجاذبات بات ينذر بحدوث صدام وشيك يواجه الحياة النيابية، فالصقر كان شاهداً على بدايات التجربة، ومراحلها التصاعدية، ولكنه آثر الابتعاد عن السياسة بمحض إرادته، وكان هذا القرار محل تقدير واحترام من قبل الجميع، إلا أن اسمه بات رقماً صعباً تدرك السلطة قوته، وحجمه، وتبعاته، والتفاف أطياف الشعب نحو الإرث التاريخي للنخبة التجارية بقيادته، فالسلطة تعرف مع من تتعامل.

وقد كانت مبادئه، وحنكته، وزهده في المنصب، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، وإيثار إيجاد قيم سياسية أصيلة تنبع من مواثيق الكلمات والعهود، وبرّاً بالقسم الذي أقسم به يوماً، دافعاً لجعل الجموع الشعبية تسلمه عام 1990م عريضة ممهورة بتواقيع أطياف المجتمع الكويتي كافة؛ لينقلها بدوره إلى الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في ملحمة كويتية وطنية وتاريخية، تطالب بالعودة للحياة النيابية، والالتفاف حول الدستور، وهو من قرأ نص مبايعة أسرة الحكم، وهي في المنفى، في مؤتمر جدة الشعبي عام 1990م، في مشهد أقل ما يقال عنه إنه تاريخي، ودرس وطني كويتي بامتياز، مفاده أن الشعب الكويتي لا يريد أي قيادة أخرى إلا أسرة آل الصباح، وأن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني الإقصاء، وإنما هو إعادة بناء لمرحلة جديدة تستحق الكويت فيها ما هو الأفضل؛ لذا سيتم الحديث عن العريضة التي كانت باسمه، والأسباب والحيثيات التي قدمت من أجلها، وصولاً للمجلس الوطني، ثم كلمته في مؤتمر جدة الشعبي عام 1990م إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.

عريضة عبدالعزيز الصقر حول المجلس الوطني 1990م:

يبدو أن ما أسفرت عنه نتائج انتخابات عام 1985م من فوز المعارضة، ممثلة بالمجاميع المختلفة من الأصوليين، والقوميين، وغيرهم، جعلت الحكومة عاجزة عن حشد نواب موالين لها؛ لذا يعد هذا المجلس هو الأقوى منذ الاستقلال، فقد شكّلت المعارضة فيه الأغلبية، وبالمقابل كانت الموالاة هي الأقلية؛ إذ وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 84.8%، فيما كانت نسبة التغيير في أعضاء المجلس 56% مقارنة بالمجلس السابق.

ولا بأس من ذكر ما شهدته الكويت على الصعيدين الداخلي والخارجي من اضطرابات عدة من 1983م إلى 1987م؛ إذ أخذت الأحداث في الكويت تأخذ بعداً ديناميكياً وتفاعلياً تجاه التفجيرات، واختطاف الطائرات، ومحاولة اغتيال رمز الكويت المتمثل بسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، وكلها أحداث حدثت أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فقد كان ثمن وقوف الكويت مع العراق في حربه تلك غالياً، دفعته الكويت على حساب أمنها، وأرواح أبنائها، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها بنيتها التحتية، وقد طالت التفجيرات أماكن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق القانون الدولي، وأماكن لمدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب؛ لكن الإرهاب لا دين له، وقد عرفته الكويت باكراً نتيجة مواقفها الثابتة، ومبدأها الذي لم تتخلَ أو تتنازل عنه، أو تساوم عليه.

وهذا ما جعل الجميع ينظر إلى الكويت نظرة احترام وتقدير؛ لأنها مرت بظروف استثنائية لم تعايشها أي دولة بحجمها وإمكانياتها، إلا أنها ظلت شامخة على الرغم من كل الأعمال الإرهابية التي طالت أراضيها على يد أهل الغدر والإجرام، وقد حدثت في الكويت صباح يوم 1983-12-12 سلسلة من الانفجارات المتتالية، حتى قيل إن بين الانفجار والآخر مدة وجيزة لا تتجاوز ثلاث دقائق، وهي أكبر تفجيرات حدثت في تاريخ الكويت، وتمت على أيدي إرهابيين لم يراعوا أرواح الأبرياء، أو القوانين الدولية، أو حرمة بلد آوتهم، وحافظت على كرامتهم من خلال العمل والعيش الكريم فيها؛ لذا كان لا بد من فرض القيود الأمنية الكويت؛ تحسباً لأي عمل إرهابي، أو هجوم مرتقب من قبل العابثين الذين عبثوا بالأمن والأمان.

ولا يبدو أن ذلك كان كافياً، بل كانت ألسنة النار تشتعل لتستمر الأزمات السياسية بدورها، وتلقي بظلالها عام 1986م عندما اتخذ الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد قراراً بحل مجلس الأمة السادس 1985م، الذي بدأت حياته النيابية في 20 فبراير من العام نفسه، وتعليق الحياة النيابية مدة تقارب أربع سنوات، وإن كان عمله لا يعد سابقة في الحياة البرلمانية، بل سبقه حل مجلس الأمة الأول عام 1976م.

كان ذلك نتيجة استجوابات نواب المجلس، التي انهالت على المسؤولين، ومطالبتهم بتعويض المتضررين من الكارثة المالية المتمثلة (بسوق المناخ عام 1982م) في بورصة الأوراق المالية؛ بسبب عدم قدرة كبار المتعاملين على سداد السندات والشيكات المستحقة، إضافة إلى محاولتهم محاسبة مسؤولي الحكومة تحت قبة البرلمان، ولكنها كانت من غير جدوى، ولعل مناقشة القضايا الحساسة التي تتعلق بتجاوزات طالت المال العام؛ تسببت بالمطالبة بسحب الثقة من أربعة وزراء في الحكومة، وكان ذلك كفيلاً بقرار حلّه من قبل الأمير، ومن الجدير بالذكر كذلك أن هذا المجلس بنواب المعارضة فيه لم يتجاهل القضايا الشعبية التي تمس المواطن بصورة مماثلة، فعلى سبيل المثال ثارت في تلك الفترة «قضية الطلبة المفصولين» من وظائفهم بحجة دراستهم الجامعية، فأصدر المجلس قراره بعودتهم ممهلاً الحكومة أسبوعين، وبالعودة إلى موضوع الحل يمكن القول بأن حل مجلس أمة 1975م، ومجلس أمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستور الكويت، لسببين:

1 - إن حل مجلس الأمة عام 1975م، وعام 1985م كان بأمر أميري، ولم يكن بمرسوم أميري.

2 - إن الأمر الأميري القاضي بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107)، وقد ترتّب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف، وأن حل مجلس الأمة 1986م امتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر.

وقد اتصف الرد الحكومي بالقوة؛ إذ قدم عام 1986م ستة عشر وزيراً من الحكومة استقالتهم بشكل جماعي، وقد ترك هذا القرار أثراً في النفوس، فلم يحدث من قبل في منطقة الخليج أن تستقيل حكومة معينة من قبل الأمير بسبب انتقادات من البرلمان المنتخب، ومن خلال إلقاء المسؤولية بشكل مباشر على أعضاء أسرة آل الصباح، وعلى التوازن المؤسساتي يكون النواب قد ارتكبوا خطأً فادحاً؛ لذلك حل الشيخ جابر الأحمد أمير البلاد في 3 يوليو 1986م مجلس الأمة من جديد.

جاء التصعيد في البداية من خلال التضييق على النواب؛ حيث قرر مجلس الوزراء منع أعضاء مجلس الأمة من المشاركة في الندوات التي تقام في جامعة الكويت في مارس عام 1986م، وحالت استقالة بعض الوزراء من استجوابهم.

ويبدو أن التضييق الحكومي كان من جانب مع تصعيد النواب من جانب آخر بشأن الاستجوابات، إلى أن جاء يوم مناقشة البرلمان مشروع الميزانية العامة للدولة في 3 يوليو 1986م ليصدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة، ووقف العمل بأحكام المواد: 56 فقرة (3)، و107، و174، و181 من الدستور، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور، وتصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية.

وحسب ما جاء في الأمر الأميري تتلخص أسباب الحل في الآتي:

- تعرضت البلاد لمحن متعددة، وظروف قاسية لم يسبق لها مثيل، وتعرض أمنُها لمؤامرات خارجية هددت الأرواح، وكادت تدمر الثروات.

- واجه البلد أزمة اقتصادية شديدة.

- ظهور تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية.

- تعطيل الأعمال، وتعذر استمرار مجلس الوزراء في عمله.

- الظروف الحرجة التي مرت بها المنطقة؛ مما سيعرض الكويت لنتائج غير محمودة العواقب.

- الحرص على سلامة الكويت واستقرارها.

- استمرار الحياة النيابية يهدد مصالح البلاد العليا.

ومن الملاحظات على الخطاب الأميري أنه تمسك بالحياة البرلمانية دون تحديد موعد رجوعها، مثلما حدث في قرار حل مجلس الأمة عام 1976م، وفي 12 يوليو 1986م شكل الشيخ سعد العبدالله حكومته، وضمت 21 وزيراً، بدلاً من 16 وزيراً.

وفيما يتعلق بنواب المجلس المنحل، فقد ظلوا يجتمعون في الديوانيات على أمل أن يقوم الأمير بالدعوة للقيام بانتخابات بعد مرور شهرين؛ أي 60 يوماً، وفق المادة 107 من الدستور، ولكن ذلك لم يحدث؛ لذا كانت الديوانيات هي الفضاء الذي انطلق منه النواب باحتجاجات سلمية للضغط على السلطة، والديوانية تقليد قبلي قديم كان يطلق عليه اسم المجلس في مجتمعات الخليج، والجزيرة العربية، ويمكن تفسير ذلك على أنه استياء شعبي وجماهيري لغياب نتائج ملموسة كان من المتوقع أن تبادر بها السلطة، وتعد مبادرة حسن نية من جانبها، وكان على النواب أن يعملوا على إعادة صياغة الاستراتيجية، وتنظيم وجهات النظر، وتحديد المطالب، وتشكيل جبهة موحدة؛ لذا فقد تقدّم بناء على ذلك جميع المعارضين لسياسة الحكومة من مختلف مناطق الكويت بالاجتماع والتباحث في ديوانيات الاثنين - تقام في يوم الاثنين من كل أسبوع في إحدى ديوانيات الـ 32 نائباً - وهي لنواب المجلس المنحل بتنسيق جغرافي لا يخلو من مراقبة، ومتابعة السلطة لبعض النواب في ذلك الوقت، وهو أمر طبيعي.

وبعد مرور كل تلك السنوات تبقى مرحلة التقييم بعيدة عن العواطف والمهاترات، ويبقى الوضع الأمني والأحداث، التي تم ذكرها في بداية الفصل، من أولى الأولويات، فتوحيد الصفوف، وعدم تأجيجها مطلب وطني، وتبقى الكويت للجميع، وهي الخط الأحمر، ولا تقبل المساومة عليها من أي أحد.

أما بالنسبة للقاءات النواب والمجاميع فقد كانت تتصف بالسلمية، والتعبئة الحثيثة الجادة في مواجهة السلطة، وقد امتدت إلى عام 1988م، وتوسعت نخب الحركة لتشمل بدورها مجموعة «الخمسة وأربعين»، و«الحركة الدستورية» المؤيدة للديموقراطية، ولا تخلو الساحة العالمية والدولية من تطورات كسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م، والانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في ديسمبر 1987م، وكذلك عملية وقف إطلاق النار بين إيران والعراق عام 1988م، أسهمت في استقرار السياق الداخلي على الأقل مؤقتاً؛ لأن أحد أسباب الحل كما ذكرها الأمير الشيخ جابر الأحمد في قراره بحل المجلس عام 1986م: أن التوترات الإقليمية والداخلية التي سببتها الحرب تتطلب توحيد الصفوف، وخلق جبهة داخلية موحدة كان يهدد وجودها مجلس الأمة؛ لذا لم يكن من المقبول أو المرضي ألا تعود الحياة الديموقراطية بعد انتهاء الحرب لوضعها الطبيعي.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن غرفة تجارة وصناعة الكويت بقيادة رئيسها عبدالعزيز الصقر بعيدة عن المشهد السياسي، لاسيما أن وقفة العائلات المؤسسة لغرفة التجارة بقيادته تعد إحياءً لدور تلك النخبة، واستذكار دورها الوطني في التاريخ السياسي الكويتي، وهو دور أقل ما يقال عنه إنه تقليدي، ويبدو أن المعارضة أدركت مقولة: إن التاريخ يعيد نفسه، وإن وجود النخبة التجارية مهم، وله حافز كبير، ودعم لا محدود لشرعية المطالب في العودة للمشاركة السياسية عن طريق العودة للحياة البرلمانية، ولم تكن النخبة التجارية بعيدة عن المشهد السياسي المحتقن في الأساس، فقد كانت تعي تماماً أن انهيار سعر برميل النفط، وانخفاض الالتزامات العامة والاستثمارات بات يشكل خطراً وشيكاً يهدد الاقتصاد الكويتي.

وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز ما نصّه: «لأول مرة في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه أن يجعل كل أطرافه تعمل بتناسق وفعالية ونجاح»، وهذا عن بنك الكويت الوطني الذي كان عبدالعزيز الصقر أحد أبرز مؤسسيه، وبالفعل كانت المبالغ المتوفرة قد نقلت؛ لتكون أساس عمل الغرفة، وإدارة الأمور التي تتعلق بها، وتكوّن دائرة من طاقم عمل جديد، يسعى لأن يكون حاضرًا في هذا الموقف الصعب الذي تمر به دولة الكويت، وليؤكد متانة أساس وعمق الغرفة.

وفي هذا الصدد أؤكد أن الظروف الصعبة التي عايشها أبناء الوطن أثناء احتلاله وهم في الخارج، تجعلنا ننظر للمشهد بشمولية، فقد يعرف الجميع بعض الأحداث؛ لكننا بصدد التركيز على موقف رئيس غرفة التجارة عبدالعزيز الصقر من الغزو، فقد كان متابعًا وحريصًا على كل ما يتعلق بالغرفة، وكان المجلس متضامنا كليّا مع الشرعية الكويتية والحكومة في مشهد عميق لا يختلف عليه أي كويتي، ففي تلك الظروف منح الصقر السلطات والصلاحيات من أجل تسيير دعامة العمل من مكتب مؤجّر، ولعل من أهم سجاياه أنه كان يقبل الرأي، والرأي الآخر، والاجتهاد؛ لكنه كان يعاقب على الخطأ؛ إذ لا مجال للتهاون في مصلحة الوطن وأهله.

وعلى الرغم من حالته الصحية المتهورة، فقد كانت المصلحة الوطنية ومصلحة الكويت هاجسه الأول، ومع ألمه، كان يدرك تماماً أن همه الأوحد يتمثل في عودة الوطن، والكويت لأهلها؛ لذا كان يتتبع الأخبار دفاعًا عن كرامة الوطن، وعلى الرغم من وجود أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في الكويت، إلا أنه نأى بنفسه عن أي موقع في ظل وجود قوات الاحتلال العراقي على أرض الكويت.

وكان الصقر على موعد مع القدر، ولكن من زاوية أخرى؛ فأبى إلا أن يكون ذلك الرجل الذي تجاوز السبعين من عمره، وحمل هم وطنه وأرضه بين حنايا ضلوعه؛ ليعلن فيما بعد أن ذلك الرجل الكبير الذي يجلس على ذلك الكرسي المتحرك، هو من سيكوّن هوية الوطن في تلك الحقبة وانسيابية الأحداث، ولعل ذلك الموقع السياسي قد اختار الصقر، ولم يختره عبدالعزيز بنفسه، وهو موقع من نوع آخر لا يقل هيبة وفخامة عن غيره من المواقع التي شغلها الصقر، بل هو إرث تفردت به عائلة الصقر؛ لذا جاء عبدالعزيز الصقر ومعه رجالات الكويت من لندن، ورافقه ابن أخيه محمد جاسم الصقر، الرئيس الحالي للغرفة؛ ليقدم درساً جديداً، ويكتب اسمه في التاريخ، ولكن هذه المرة بطريقة أخرى، كما سنرى في الفصل الرابع.

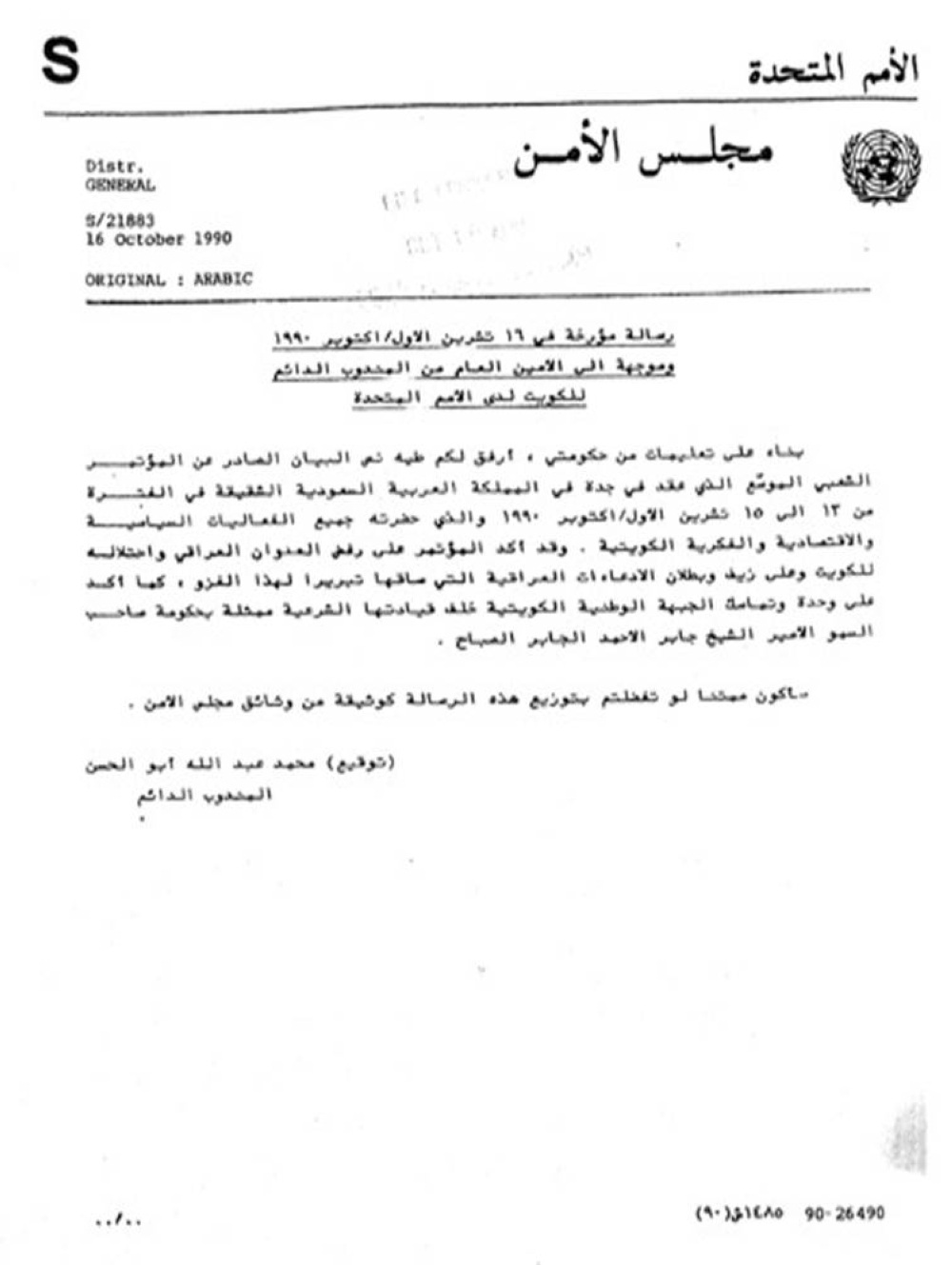

توثيق أممي للخطاب الذي ألقاه العم عبدالعزيز حمد الصقر في مقر الأمم المتحدة

التطورات الداخلية بالكويت في الثمانينيات

تأثر الشأن الكويتي كثيراً في الثمانينيات، وتحديداً في سبتمبر 1980م، وبينما كانت وفود منظمة أوبك تجتمع في فيينا؛ للإعداد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، فوجئ العالم باندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، وقيام العراق باختراق الحدود الإيرانية بهجوم واسع مستخدماً فيه جميع أسلحته، وكان من أهم أسبابها الخلاف على شط العرب، والاتفاقيات السابقة التي وقعها العراق مع إيران في ظل موازين قوى مختلة، وكان آخرها اتفاقية الجزائر عام 1975م، على الرغم من أن اللجان المشتركة باشرت عملها لوضع الدعامات الحدودية، وبمشاركة موظفين جزائريين كانوا يشتركون في مراحل عمل اللجان العراقية – الإيرانية المشتركة كلها، ويتم تثبيت المحاضر بوثائق أودعت لدى وزارات الخارجية في البلدان الثلاثة، وقد ألغاها صدام حسين في 17 سبتمبر 1980م بإعلانه ذلك أمام مجلس قيادة الثورة العراقي؛ إذ كان صدام حسين يرى أن الثورة الإيرانية تشكل خطراً عليه، وعلى المنطقة بأكملها، وشاركه هذا الشعور الغرب، والمحيط العربي بما في ذلك دول الخليج العربية، وقد مرت الحرب العراقية – الإيرانية بأربع مراحل طوال السنوات الثماني؛ أي طوال مدة الحرب، فعلى الرغم من الوساطات، ومحاولات رأب الصدع بين البلدين، فإن كلمة آلة الحرب كانت هي الأقوى.

وكان ثمن وقوف الكويت مع العراق في حربه مع إيران غالياً، فقد دفعته الكويت على حساب أمنها، وأرواح أبنائها، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها بنيتها التحتية، وقد طالت التفجيرات أماكن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق القانون الدولي، وأماكن لمدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب؛ لكن الإرهاب لا دين له، وقد عرفته الكويت باكراً نتيجة مواقفها الثابتة، ومبدئها الذي لم تتخلَ أو تتنازل عنه، أو تساوم عليه.

وبالتزامن مع تلك الأحداث تعرضت العملية الديموقراطية في الكويت أيضاً لانتكاسة في ظل الظروف الإقليمية والداخلية التي حدثت داخل النطاق الإقليمي أو الداخلي للكويت، وقد ارتأت السلطة أن تأخذ زمام الموقف، وتتصدر المشهد من خلال قرارات يبدو للبعض أنها كانت بعيدة كل البعد عن المشهد، وإن كانت الإجراءات صارمة في ذلك التوقيت، إلا أن القوى السياسية بمختلف أطيافها واجهت الموقف والأحداث بشجاعة عن طريق شخصيات كان لها ثقلها، فكان عبدالعزيز الصقر، الذي غادر السلطة في شبه أزمة (رئاسة مجلس الأمة 1963م، واستقالته من عضوية مجلس الأمة عام 1967م)، وعلى الرغم مما كانت تمر به الكويت من أحداث وخلافات تمزق الصفوف، فقد كان عبدالعزيز يقوم من دون دعوة بدور رسول السلام؛ لتقريب وجهات النظر بحكم مكانته المرموقة وصداقته للجميع، فقد كانت وطنيته وآراؤه السياسية ذات منطق وجرأة وواقعية، ويحكم العقل على العاطفة، والحقيقة على الخيال، وكان يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر.

وعلى الرغم من أن الحكم في مفهوم الصقر رسالة، فإنه ما كان يتهافت عليه؛ إذ إنه لم يكن في حاجة إلى سلطة، أو مال، أو جاه، وليس في نفسه جوع إلى ذلك، أو ظمأ فقد كان أبوه من قبله زعيماً كبيراً، ووجيهاً بارزاً ومرموقاً، وكان أخوه الأكبر سياسياً بارزاً، ولامعاً ومعروفاً؛ لذا كان المشهد قد اختاره في حدثين بارزين، وكأن التاريخ يريد أن يكون هو لا غيره في ذلك التوقيت، ولم يكن عبدالعزيز الصقر بعيداً عما يحدث على الساحة السياسية الكويتية، فقد كان حاضراً متابعاً أحداثها بعين فاحصة مدققة، على الرغم من عدم كونه رئيساً لمجلس الأمة، أو عضواً فيه.

وقد كان ما يجري على الساحة السياسية من تجاذبات بات ينذر بحدوث صدام وشيك يواجه الحياة النيابية، فالصقر كان شاهداً على بدايات التجربة، ومراحلها التصاعدية، ولكنه آثر الابتعاد عن السياسة بمحض إرادته، وكان هذا القرار محل تقدير واحترام من قبل الجميع، إلا أن اسمه بات رقماً صعباً تدرك السلطة قوته، وحجمه، وتبعاته، والتفاف أطياف الشعب نحو الإرث التاريخي للنخبة التجارية بقيادته، فالسلطة تعرف مع من تتعامل.

وقد كانت مبادئه، وحنكته، وزهده في المنصب، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، وإيثار إيجاد قيم سياسية أصيلة تنبع من مواثيق الكلمات والعهود، وبرّاً بالقسم الذي أقسم به يوماً، دافعاً لجعل الجموع الشعبية تسلمه عام 1990م عريضة ممهورة بتواقيع أطياف المجتمع الكويتي كافة؛ لينقلها بدوره إلى الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في ملحمة كويتية وطنية وتاريخية، تطالب بالعودة للحياة النيابية، والالتفاف حول الدستور، وهو من قرأ نص مبايعة أسرة الحكم، وهي في المنفى، في مؤتمر جدة الشعبي عام 1990م، في مشهد أقل ما يقال عنه إنه تاريخي، ودرس وطني كويتي بامتياز، مفاده أن الشعب الكويتي لا يريد أي قيادة أخرى إلا أسرة آل الصباح، وأن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني الإقصاء، وإنما هو إعادة بناء لمرحلة جديدة تستحق الكويت فيها ما هو الأفضل؛ لذا سيتم الحديث عن العريضة التي كانت باسمه، والأسباب والحيثيات التي قدمت من أجلها، وصولاً للمجلس الوطني، ثم كلمته في مؤتمر جدة الشعبي عام 1990م إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.

عريضة عبدالعزيز الصقر حول المجلس الوطني 1990م:

يبدو أن ما أسفرت عنه نتائج انتخابات عام 1985م من فوز المعارضة، ممثلة بالمجاميع المختلفة من الأصوليين، والقوميين، وغيرهم، جعلت الحكومة عاجزة عن حشد نواب موالين لها؛ لذا يعد هذا المجلس هو الأقوى منذ الاستقلال، فقد شكّلت المعارضة فيه الأغلبية، وبالمقابل كانت الموالاة هي الأقلية؛ إذ وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 84.8%، فيما كانت نسبة التغيير في أعضاء المجلس 56% مقارنة بالمجلس السابق.

ولا بأس من ذكر ما شهدته الكويت على الصعيدين الداخلي والخارجي من اضطرابات عدة من 1983م إلى 1987م؛ إذ أخذت الأحداث في الكويت تأخذ بعداً ديناميكياً وتفاعلياً تجاه التفجيرات، واختطاف الطائرات، ومحاولة اغتيال رمز الكويت المتمثل بسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، وكلها أحداث حدثت أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فقد كان ثمن وقوف الكويت مع العراق في حربه تلك غالياً، دفعته الكويت على حساب أمنها، وأرواح أبنائها، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها بنيتها التحتية، وقد طالت التفجيرات أماكن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق القانون الدولي، وأماكن لمدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب؛ لكن الإرهاب لا دين له، وقد عرفته الكويت باكراً نتيجة مواقفها الثابتة، ومبدأها الذي لم تتخلَ أو تتنازل عنه، أو تساوم عليه.

وهذا ما جعل الجميع ينظر إلى الكويت نظرة احترام وتقدير؛ لأنها مرت بظروف استثنائية لم تعايشها أي دولة بحجمها وإمكانياتها، إلا أنها ظلت شامخة على الرغم من كل الأعمال الإرهابية التي طالت أراضيها على يد أهل الغدر والإجرام، وقد حدثت في الكويت صباح يوم 1983-12-12 سلسلة من الانفجارات المتتالية، حتى قيل إن بين الانفجار والآخر مدة وجيزة لا تتجاوز ثلاث دقائق، وهي أكبر تفجيرات حدثت في تاريخ الكويت، وتمت على أيدي إرهابيين لم يراعوا أرواح الأبرياء، أو القوانين الدولية، أو حرمة بلد آوتهم، وحافظت على كرامتهم من خلال العمل والعيش الكريم فيها؛ لذا كان لا بد من فرض القيود الأمنية الكويت؛ تحسباً لأي عمل إرهابي، أو هجوم مرتقب من قبل العابثين الذين عبثوا بالأمن والأمان.

ولا يبدو أن ذلك كان كافياً، بل كانت ألسنة النار تشتعل لتستمر الأزمات السياسية بدورها، وتلقي بظلالها عام 1986م عندما اتخذ الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد قراراً بحل مجلس الأمة السادس 1985م، الذي بدأت حياته النيابية في 20 فبراير من العام نفسه، وتعليق الحياة النيابية مدة تقارب أربع سنوات، وإن كان عمله لا يعد سابقة في الحياة البرلمانية، بل سبقه حل مجلس الأمة الأول عام 1976م.

كان ذلك نتيجة استجوابات نواب المجلس، التي انهالت على المسؤولين، ومطالبتهم بتعويض المتضررين من الكارثة المالية المتمثلة (بسوق المناخ عام 1982م) في بورصة الأوراق المالية؛ بسبب عدم قدرة كبار المتعاملين على سداد السندات والشيكات المستحقة، إضافة إلى محاولتهم محاسبة مسؤولي الحكومة تحت قبة البرلمان، ولكنها كانت من غير جدوى، ولعل مناقشة القضايا الحساسة التي تتعلق بتجاوزات طالت المال العام؛ تسببت بالمطالبة بسحب الثقة من أربعة وزراء في الحكومة، وكان ذلك كفيلاً بقرار حلّه من قبل الأمير، ومن الجدير بالذكر كذلك أن هذا المجلس بنواب المعارضة فيه لم يتجاهل القضايا الشعبية التي تمس المواطن بصورة مماثلة، فعلى سبيل المثال ثارت في تلك الفترة «قضية الطلبة المفصولين» من وظائفهم بحجة دراستهم الجامعية، فأصدر المجلس قراره بعودتهم ممهلاً الحكومة أسبوعين، وبالعودة إلى موضوع الحل يمكن القول بأن حل مجلس أمة 1975م، ومجلس أمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستور الكويت، لسببين:

1 - إن حل مجلس الأمة عام 1975م، وعام 1985م كان بأمر أميري، ولم يكن بمرسوم أميري.

2 - إن الأمر الأميري القاضي بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107)، وقد ترتّب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف، وأن حل مجلس الأمة 1986م امتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر.

وقد اتصف الرد الحكومي بالقوة؛ إذ قدم عام 1986م ستة عشر وزيراً من الحكومة استقالتهم بشكل جماعي، وقد ترك هذا القرار أثراً في النفوس، فلم يحدث من قبل في منطقة الخليج أن تستقيل حكومة معينة من قبل الأمير بسبب انتقادات من البرلمان المنتخب، ومن خلال إلقاء المسؤولية بشكل مباشر على أعضاء أسرة آل الصباح، وعلى التوازن المؤسساتي يكون النواب قد ارتكبوا خطأً فادحاً؛ لذلك حل الشيخ جابر الأحمد أمير البلاد في 3 يوليو 1986م مجلس الأمة من جديد.

جاء التصعيد في البداية من خلال التضييق على النواب؛ حيث قرر مجلس الوزراء منع أعضاء مجلس الأمة من المشاركة في الندوات التي تقام في جامعة الكويت في مارس عام 1986م، وحالت استقالة بعض الوزراء من استجوابهم.

ويبدو أن التضييق الحكومي كان من جانب مع تصعيد النواب من جانب آخر بشأن الاستجوابات، إلى أن جاء يوم مناقشة البرلمان مشروع الميزانية العامة للدولة في 3 يوليو 1986م ليصدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة، ووقف العمل بأحكام المواد: 56 فقرة (3)، و107، و174، و181 من الدستور، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور، وتصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية.

وحسب ما جاء في الأمر الأميري تتلخص أسباب الحل في الآتي:

- تعرضت البلاد لمحن متعددة، وظروف قاسية لم يسبق لها مثيل، وتعرض أمنُها لمؤامرات خارجية هددت الأرواح، وكادت تدمر الثروات.

- واجه البلد أزمة اقتصادية شديدة.

- ظهور تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية.

- تعطيل الأعمال، وتعذر استمرار مجلس الوزراء في عمله.

- الظروف الحرجة التي مرت بها المنطقة؛ مما سيعرض الكويت لنتائج غير محمودة العواقب.

- الحرص على سلامة الكويت واستقرارها.

- استمرار الحياة النيابية يهدد مصالح البلاد العليا.

ومن الملاحظات على الخطاب الأميري أنه تمسك بالحياة البرلمانية دون تحديد موعد رجوعها، مثلما حدث في قرار حل مجلس الأمة عام 1976م، وفي 12 يوليو 1986م شكل الشيخ سعد العبدالله حكومته، وضمت 21 وزيراً، بدلاً من 16 وزيراً.

وفيما يتعلق بنواب المجلس المنحل، فقد ظلوا يجتمعون في الديوانيات على أمل أن يقوم الأمير بالدعوة للقيام بانتخابات بعد مرور شهرين؛ أي 60 يوماً، وفق المادة 107 من الدستور، ولكن ذلك لم يحدث؛ لذا كانت الديوانيات هي الفضاء الذي انطلق منه النواب باحتجاجات سلمية للضغط على السلطة، والديوانية تقليد قبلي قديم كان يطلق عليه اسم المجلس في مجتمعات الخليج، والجزيرة العربية، ويمكن تفسير ذلك على أنه استياء شعبي وجماهيري لغياب نتائج ملموسة كان من المتوقع أن تبادر بها السلطة، وتعد مبادرة حسن نية من جانبها، وكان على النواب أن يعملوا على إعادة صياغة الاستراتيجية، وتنظيم وجهات النظر، وتحديد المطالب، وتشكيل جبهة موحدة؛ لذا فقد تقدّم بناء على ذلك جميع المعارضين لسياسة الحكومة من مختلف مناطق الكويت بالاجتماع والتباحث في ديوانيات الاثنين - تقام في يوم الاثنين من كل أسبوع في إحدى ديوانيات الـ 32 نائباً - وهي لنواب المجلس المنحل بتنسيق جغرافي لا يخلو من مراقبة، ومتابعة السلطة لبعض النواب في ذلك الوقت، وهو أمر طبيعي.

وبعد مرور كل تلك السنوات تبقى مرحلة التقييم بعيدة عن العواطف والمهاترات، ويبقى الوضع الأمني والأحداث، التي تم ذكرها في بداية الفصل، من أولى الأولويات، فتوحيد الصفوف، وعدم تأجيجها مطلب وطني، وتبقى الكويت للجميع، وهي الخط الأحمر، ولا تقبل المساومة عليها من أي أحد.

أما بالنسبة للقاءات النواب والمجاميع فقد كانت تتصف بالسلمية، والتعبئة الحثيثة الجادة في مواجهة السلطة، وقد امتدت إلى عام 1988م، وتوسعت نخب الحركة لتشمل بدورها مجموعة «الخمسة وأربعين»، و«الحركة الدستورية» المؤيدة للديموقراطية، ولا تخلو الساحة العالمية والدولية من تطورات كسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989م، والانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في ديسمبر 1987م، وكذلك عملية وقف إطلاق النار بين إيران والعراق عام 1988م، أسهمت في استقرار السياق الداخلي على الأقل مؤقتاً؛ لأن أحد أسباب الحل كما ذكرها الأمير الشيخ جابر الأحمد في قراره بحل المجلس عام 1986م: أن التوترات الإقليمية والداخلية التي سببتها الحرب تتطلب توحيد الصفوف، وخلق جبهة داخلية موحدة كان يهدد وجودها مجلس الأمة؛ لذا لم يكن من المقبول أو المرضي ألا تعود الحياة الديموقراطية بعد انتهاء الحرب لوضعها الطبيعي.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن غرفة تجارة وصناعة الكويت بقيادة رئيسها عبدالعزيز الصقر بعيدة عن المشهد السياسي، لاسيما أن وقفة العائلات المؤسسة لغرفة التجارة بقيادته تعد إحياءً لدور تلك النخبة، واستذكار دورها الوطني في التاريخ السياسي الكويتي، وهو دور أقل ما يقال عنه إنه تقليدي، ويبدو أن المعارضة أدركت مقولة: إن التاريخ يعيد نفسه، وإن وجود النخبة التجارية مهم، وله حافز كبير، ودعم لا محدود لشرعية المطالب في العودة للمشاركة السياسية عن طريق العودة للحياة البرلمانية، ولم تكن النخبة التجارية بعيدة عن المشهد السياسي المحتقن في الأساس، فقد كانت تعي تماماً أن انهيار سعر برميل النفط، وانخفاض الالتزامات العامة والاستثمارات بات يشكل خطراً وشيكاً يهدد الاقتصاد الكويتي.