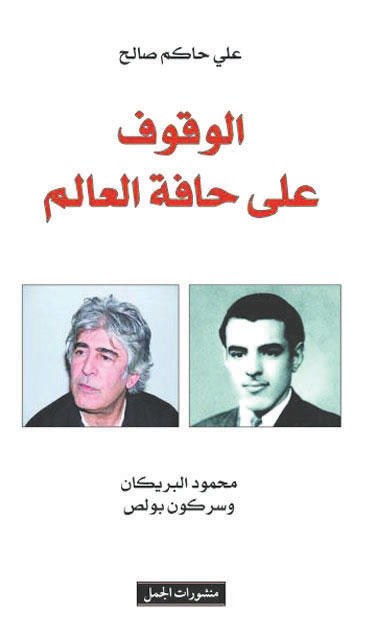

في مقدمة كتاب «الوقوف على حافة العالم»، يرى علي حاكم صالح أن كل تجربة شعرية «أصيلة» تعريف جديد آخر للشعر، لا على أصل سابق، توسع مساحة القول الشعري. وما الجديد هنا إلا روح الشاعر نفسه، وتجربته الذاتية المنبسطة حتماً في كل كلمة وسطر. ولهذا لم يتوافر يوماً تعريف واحد ونهائي للشعر يحيط بماهيته، أو حدوده. ليست للشعر أهمية تسبق تحققاته الفردية، فالشعر كما الإنسان وجوده أسبق من ماهيته. ويصف المؤلف فعل الكتابة عن هذه الروح، وعن كلماتها، ومتابعة توثباتها، بالتقمص، أو استبطان الفكرة أو الروح، أو الهم الذي هو الكلمة الشعرية نفسها. عن سبب اختياره للشاعرين، محمود البريكان وسركان بولص، والكتابة عنهما، يؤكد صالح أن ثمة تداخلاً إنسانياً وشعرياً مميزاً بين تجربتي البريكان وسركون. فهذان شاعران تجردا بكل إنسانية عن كل ما هو لاإنساني في بيئة ثقافية امتلأت بشعارات الأحزاب والآيديولوجيات، وتجردا للعيش لأجل الشعر مهمة نهائية. ولا تعود أصالتهما إلى جودة شعرهما فحسب، بل تعود إلى أصالتهما بوصفهما عاشا متوافقين تماماً مع ما كتباه. ولا يجب الفصل بين الشاعر وشعره، كما لا يجب الفصل بين الإنسان وفعله، فالشعر فعل وموقف من الإنسان تجاه الإنسان، والفصل العجيب الذي يقام غالباً بين موقف الشاعر الإنساني واللغة الشعرية تسويغ للشر، وتسويق في الوقت نفسه لقيم لاإنسانية جسدتها أفعال شعراء كتبوا شعراً يوصف بالجودة.يتابع علي حاكم صالح أن الكاتبين ورغم اختلافهما فقد تشابها، أحدهما آثر البقاء في جحيم أحال المكان إلى «لامكان»، والآخر غادر المدينة وظل مشدوداً بحنين لا يطاق إلى أرضه التي غادرها. وكلاهما ينمّيان، ويواصلان تساؤلات الوجود الإنساني، التساؤلات ذاتها التي تنتمي بكل أصالة إلى تراثهما الرافديني. لذلك ينمو هذا التراث في تجربتيهما باستئنافه، وبمنحه شكلاً آخر من خلال التجربة الخاصة لكل منهما. وهما منشغلان أيضاً باليومي الحياتي، البريكان على طريقته في رؤية الكائن الإنساني على حافة العالم في مواجهة نفسه والوجود الغامض. الإنسان في وقفته هذه يستبطن الوجود ليعيشه وجوداً به. أما سركون المعذب بين مكانين، فقدهما معاً، وظل على الطريق يسترجع روائح أرضه ويقلب ما حوله نسخة مشوهة لأصل مفقود، طريق مشرعة أبداً فلا تنتهي: طريق تنتصب على حافة العالم.الطريق إلى البريكان«عالم لا شكل له، أو هو عالم انطمس وجهه إلى الأبد، فغدا مثل مقبرة، بل هو مقبرة لا شواهد فيها. مقبرة تجوسها كائنات شبحية، نهضت على قدميها وسط ركام عالم منهدم لا سبيل لإعادة إصلاحه. عالم يضج بصفير ريح تفكك أركانه، وتحيله محض فراغ. ومن هواء هذا القفر الموحش تشكلت روح الإنسان ليضاعف الوحشة، أو يكررها، أو بالأحرى لينتجها في صور أخرى...».يشير صالح إلى أن هذه بالضبط صورة العالم التي تشيدها تجربة البريكان الشعرية؛ صورة يمكن أن نراها مكوناً شعرياً ثابتاً، وهاجساً إنسانياً مستمراً في تجربته. وجميع قصائد البريكان تنويعات فريدة على هذه الصورة، أو تكوينات متنوعة للصورة نفسها. والصورة هنا ليست بالمعنى الشعري فحسب، بل بالمعنى التشكيلي التصويري. ولتأثيث هشاشة عالم كهذا: (عالم من ظلال/ يتفكك في الريح) ينثر البريكان مكونات هذا العالم: رمال، صفير رياح، وباء لا اسم له، هواء الأوبئة، طوفان، عصور جليد، وأشباح. وكل عنصر من هذه العناصر يمحضه البريكان حركته الخاصة.في قصيدة «التصحر» يرسم البريكان مشهد العالم الذي يراه بسبع تفصيلات تكوينية تكون لوحة متكاملة. فقارئ القصيدة سيجد نفسه كما لو أنه يعاين لوحة سريالية متكاملة تصور عالماً تكلست حركته، فأضحى من دون زمان. والرسام يرتب لموضوعه وضعية معينة تظهر جوهره الخفي.الرمال تهاجمتركب متن الزوابعتبتلع الشمستغزو حدود المحيطاتتدخل في فجوات الطبيعةفي فوهات البراكينتطمس كل المسالكتجثم عند ضواحي المدنوتحاصرهايشير صالح إلى أن البريكان يستثمر هذه التقنية في قصائد عدة ليشكل صورة محسوسة للعالم، تمكن القارئ من أن يعاين تفصيلاتها معاينة حسية. وعلى هذا النحو تتشكل قصائده: «غياب الشاشة»، و{الغرفة خلف المسرح»، و{مدينة أخرى»، و{الكهف العميق»، و{النهر تحت الأرض»، في جميع هذه القصائد وغيرها أيضاً، ثمة موضوعات (ثيمات) رئيسة تصور حسياً: الزوال وهو الجوهر الوحيد الدائم، والعالم الغريب الذي فقد غرابته في ما اصطنعه الإنسان من ألفة تحير الشاعر، وذلك كله يُرى إليه من زاوية أخلاقية، أي هذا التصادم بين أفعال تتوهم الخلود في تضاعيف عالم متوتر زائل أبداً. ويبلغ هذا التوتر أقصى حالاته في صورة شعرية مرعبة ومعبرة في «حارس الفنار»، حيث يبدو الوجود كالقوس مشدوداً.بولص: ضيف المسافةيقول الشاعر العراقي الآشوري سركون بولص: {اللغة العربية، وهي الحبل السري الذي يربطني بشعبي وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الذي أملك}. يعلق صالح على كلام سركون، بأن هذا الفهم والإحساس المميزين والمتقدمين، وفرا له الإحساس ليس بعمق عراقيته التاريخي فحسب، بل إحساسه بامتداد التاريخ وعدم انقطاعه، في كل تجسداته وتمفصلاته الحضارية اللاحقة، وفي مقدمة ذلك الحضارة العربية واللغة العربية. يتابع المؤلف، بأن تعامل سركون مع العربية، لا بوصفها لغة مقدسة، بل لغة متنوعة الأصول والروافد ضمت إليها لغات أخرى، أتاح لشعريته أن تستنشق تجارب أجنبية ليسكبها بالعربية، أو من خلال العربية. ولعل الخوض في هذا الاتجاه يبرز المكانة الفريدة التي يحتلها، أو يجب أن يحتلها الشاعر. فالتجربة اللغوية التي عاشها لم تعتمد الغرابة، ولا ألعوبة المفارقة الاستهوائية كما هي حال بعض من شعراء الحداثة، كانت تجربة شعرية تنمو في اللغة، مشتبكة بالكائن.

توابل - ثقافات

«الوقوف على حافة العالم» لعلي حاكم صالح... طريق البريكان وفضاء سركون بولص

22-05-2013